Erlebe den Technoviking Kult

Featured products

-

Take a sip Technoviking - Frauen T-Shirt

Normaler Preis €28,96 EURNormaler PreisGrundpreis / pro -

Take a sip Technoviking - Männer T-Shirt

Normaler Preis €29,95 EURNormaler PreisGrundpreis / pro -

Take a sip Technoviking! - Stanley/Stella Oversized Unisex Bio T-Shirt Blaster

Normaler Preis €36,95 EURNormaler PreisGrundpreis / pro -

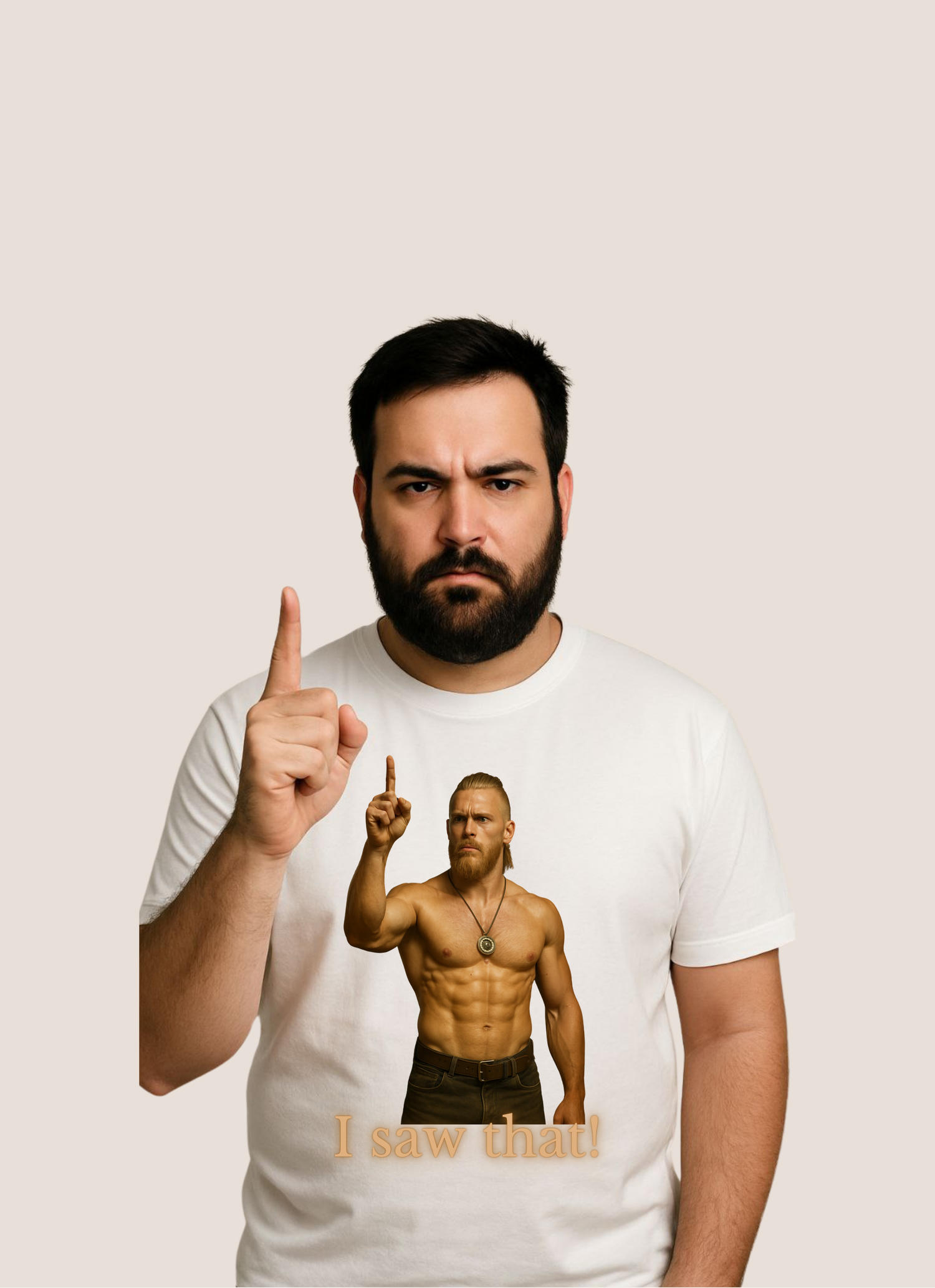

Technoviking - I saw that - Männer T-Shirt

Normaler Preis €29,95 EURNormaler PreisGrundpreis / pro -

Technoviking - I saw that! - Frauen T-Shirt

Normaler Preis €28,96 EURNormaler PreisGrundpreis / pro -

Technoviking - I saw that! - Stanley/Stella Oversized Unisex Bio T-Shirt Blaster

Normaler Preis €36,95 EURNormaler PreisGrundpreis / pro -

Technoviking protects blue haired girl - Frauen T-Shirt

Normaler Preis €28,96 EURNormaler PreisGrundpreis / pro -

Technoviking protects blue haired girl - Männer T-Shirt

Normaler Preis €29,95 EURNormaler PreisGrundpreis / pro

Die Geschichte des Technoviking Phänomens

Mit einer Leidenschaft für die Technokultur und einem tiefen Verständnis für digitale Inhalte hat technoviking.de die Memekultur in die moderne Gesellschaft integriert. Unser Team aus Experten verbindet Kunst, Technologie und einzigartigen Stil, um ein unvergleichliches Online-Erlebnis zu schaffen.

„KneeCam No. 1“

Eine authentische Momentaufnahme urbaner Subkultur

KneeCam No. 1 ist weit mehr als nur ein kryptischer Begriff oder ein Design-Statement – es ist der ursprüngliche Titel des Videos, das den Technoviking zur Internetlegende machte. Der Name verweist auf die Perspektive, aus der das ikonische Video gefilmt wurde: eine leicht nach oben gerichtete Kameraposition, ungefähr auf Kniehöhe – eben eine „Kniekamera“.

Dieses Video wurde im Jahr 2000 während der Fuckparade in Berlin aufgenommen, einem politischen Technoumzug, der als Gegenbewegung zur kommerziellen Loveparade entstand. Der Künstler Matthias Fritsch stellte das Video Jahre später 2006 unter dem Titel „KneeCam No. 1“ bei YouTube online – ohne zu ahnen, dass es bald zu einem der ersten viralen Internetphänomene werden sollte. Es zeigt eine imposante, energische Person mit nacktem Oberkörper, der Ordnung in einer chaotischen Menge schafft und sich anschließend mit fast zeremonieller Präsenz im Rhythmus der Musik bewegt.

Der Titel „KneeCam No. 1“ wirkt nüchtern und technisch, fast dokumentarisch – ein bewusster Kontrast zur späteren Mythisierung des Inhalts. Er unterstreicht, dass es sich ursprünglich nicht um ein inszeniertes Kunstwerk oder Meme handeln sollte, sondern um eine authentische Momentaufnahme urbaner Subkultur.

Heute steht KneeCam No. 1 sinnbildlich für den Ursprung des Technoviking-Mythos. Es ist ein Stück Netzkultur-Geschichte, das die Grenze zwischen Dokumentation, Kunst und viraler Massenprojektion verwischt. Wer sich auf diesen Begriff bezieht, zeigt damit ein tiefes Verständnis für die Entstehungsgeschichte eines der markantesten Meme-Phänomene überhaupt – jenseits des Hypes, zurück zum Ursprung.

Am Anfang des ikonischen Technoviking-Videos

Die blaue Parücke

Eine Frau mit einer auffälligen blauen Perücke, tanzend, frei, ausgelassen. Inmitten der vibrierenden Menschenmenge auf der Berliner Fuckparade bewegt sie sich ekstatisch zur Musik – ein Symbol für die ungezügelte, kreative Energie der Technokultur.

Doch ihre Rolle ist weit bedeutender, als es auf den ersten Blick scheint. Denn sie wird zum Auslöser der ganzen Szene, zur Katalysatorin einer mythologischen Eskalation. Während sie völlig in der Musik versunken ist, stößt ein betrunkener oder aggressiver Mann an sie heran – ein Moment, den sie selbst vielleicht gar nicht ernst nimmt. Doch dieser eine Zwischenfall ruft ihn auf den Plan: den Mann, der später als Technoviking weltberühmt werden sollte.

Der Technoviking greift blitzschnell ein, stellt den Rempler zur Rede, weist ihn mit einer fast übernatürlichen Autorität zurück – und ab diesem Augenblick ändert sich die gesamte Atmosphäre des Videos. Die chaotische Parade bekommt plötzlich Struktur, der Fokus richtet sich auf diesen fast mythischen Mann, der wie ein moderner Stadt-Schamane durch die Menge schreitet, Ordnung hält und zugleich selbst zur rituellen Tanzfigur wird.

In dieser Dramaturgie ist die Frau mit der blauen Perücke viel mehr als nur ein Nebencharakter. Sie ist der Trigger, das narrative Sprungbrett, das den Helden aus dem Schatten ruft. Ohne ihren impulsiven, lebendigen Tanz und die darauf folgende kleine Kollision gäbe es keine Heldengeste, kein Meme, keinen Kult. Sie steht für die rohe Lebendigkeit der Technoszene – unberechenbar, frei, und doch Teil eines größeren, fast filmisch wirkenden Moments, der durch Zufall und Kamera zu einem digitalen Mythos wurde.

Der erhobene Zeigefinger

Aura unerschütterlicher Autorität

Mitten im brodelnden Chaos der Berliner Fuckparade, nur Sekunden nach dem unbemerkten Stoß gegen die Frau mit der blauen Perücke, ändert sich die gesamte Dynamik. Der Blick der Kamera wird plötzlich klarer, fokussierter – denn er tritt ins Bild: der Technoviking. Nackt bis auf seine Hose, geschmückt mit Armbändern, Brustgeschirr und einer Aura unerschütterlicher Autorität. Die Musik dröhnt, doch alles scheint sich um ihn zu verlangsamen.

Dann kommt der Moment, der in die kollektive Netz-Erinnerung eingraviert ist: Er hebt den rechten Zeigefinger. Langsam, gezielt, mit einer Präzision, die nicht nur eine Geste ist, sondern ein Urteil. Die Fingerbewegung ist mehr als bloßes Ermahnen – sie ist ein Symbol. Sie bedeutet: „Das war zu viel. Du hast eine Grenze überschritten.“

Dabei fixiert er den Rempler mit einem eisigen Blick, so durchdringend, dass es scheint, als würde er nicht nur die äußere Haltung des Mannes lesen, sondern auch seine inneren Motive. Es braucht keine Worte. Kein Geschrei. Keine Gewalt. Nur diesen Finger, diesen Blick, diese Präsenz. Der Angesprochene weicht zurück, wie unter einem unsichtbaren Befehl, fast eingeschüchtert – als hätte sich gerade ein höheres Gesetz manifestiert.

In diesem Augenblick wird der Technoviking nicht nur zum Ordnenden, sondern zur Figur mit fast archetypischer Kraft. Eine Mischung aus Tänzer, Krieger und Wächter, der das Gleichgewicht im Ausnahmezustand der Parade wiederherstellt. Und die Welt schaut zu – gebannt, ergriffen, verwundert.

Wenn du magst, schreibe ich auch weiter an den nächsten Schlüsselmomenten – etwa, wie er Wasser annimmt und weiterzieht wie eine Ikone auf Pilgerreise.

Take a sip Technoviking!

Nachdem der Technoviking mit seinem unmissverständlichen Fingerzeig für Ordnung gesorgt hat und sich langsam wieder in Bewegung setzt, folgt eine Szene, die ikonischer kaum sein könnte: die Wasserreichung. Es ist ein Moment der Ruhe nach der Konfrontation, fast so, als wäre das Gleichgewicht wiederhergestellt – und jetzt ist Zeit für eine Geste der Versorgung.

Aus dem linken Bildrand tritt eine Gestalt ins Bild, beinahe das Gegenteil des Technovikings: ein hagerer, schmaler Typ, mit Brille, Sonnenhut und ungekämmten Haaren, der lässig und mit selbstverständlicher Coolness eine Plastikflasche Wasser in der Hand hält – verkehrt herum, am Boden greifend, als wolle er einem Gladiator in der Arena den Kelch reichen.

Der Technoviking nimmt das Angebot an, ohne ein Wort, ohne ein Nicken – allein durch Präsenz. Er greift nach der Flasche, dreht sie elegant um, trinkt ein paar Schlucke, alles in einer flüssigen Bewegung, die keine Unsicherheit kennt. In diesem kurzen Moment wirken beide wie Teil eines alten Rituals: der Gebende und der Empfangende, der Zivilist und der Krieger, der Beobachter und die Ikone.

Dieser kurze Austausch bleibt im Gedächtnis, nicht wegen seiner Dramatik, sondern wegen seiner Stille, Selbstverständlichkeit und Symbolkraft – und weil er zeigt, dass inmitten der Anarchie auch Fürsorge existieren kann.